遺伝子導入は、細胞に任意の遺伝子を導入し、新たな形質を発現させる技術です。従来の手法には細胞への負担や高コストなどの課題があり、新たな手法の開発が求められています。そこで本研究室では、低侵襲かつ高効率が期待されるプラズマ遺伝子導入法に注目しています。

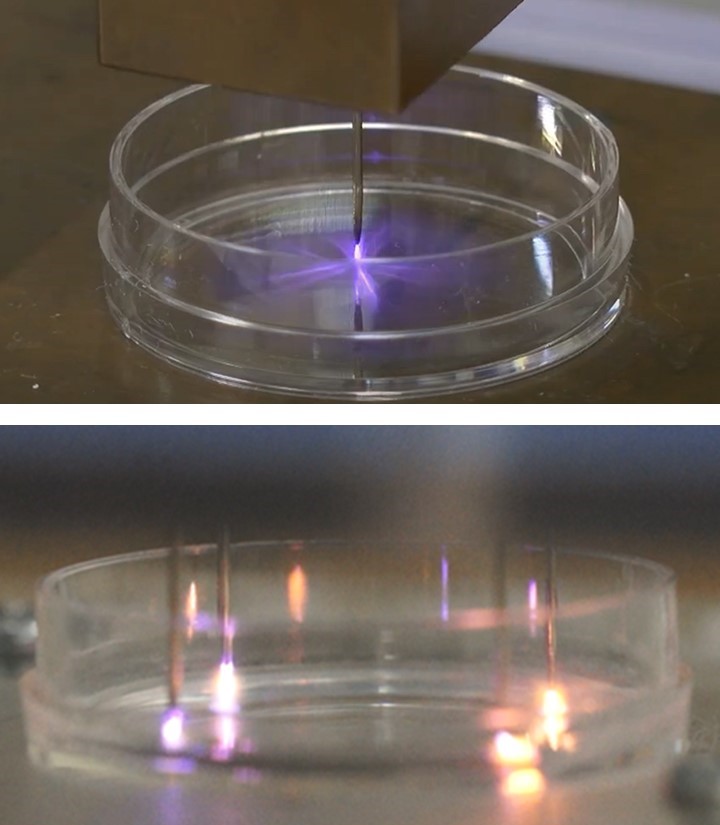

プラズマは電離気体で、細胞に作用することで外部分子の取り込みを誘発し、遺伝子導入効率を向上させます。ただし、そのメカニズムの解明が課題となっています。現在、プラズマが活性酸素種(ROS)と電流を通じてエンドサイトーシスを促進し、分子や遺伝子が細胞内に輸送されることが明らかになっています(下図)。本研究では、生物学的な解析だけでなく、工学部・電気電子工学科として、電気的な細胞内外の等価回路網の構築や装置開発を通じた効率化にも取り組んでいます。

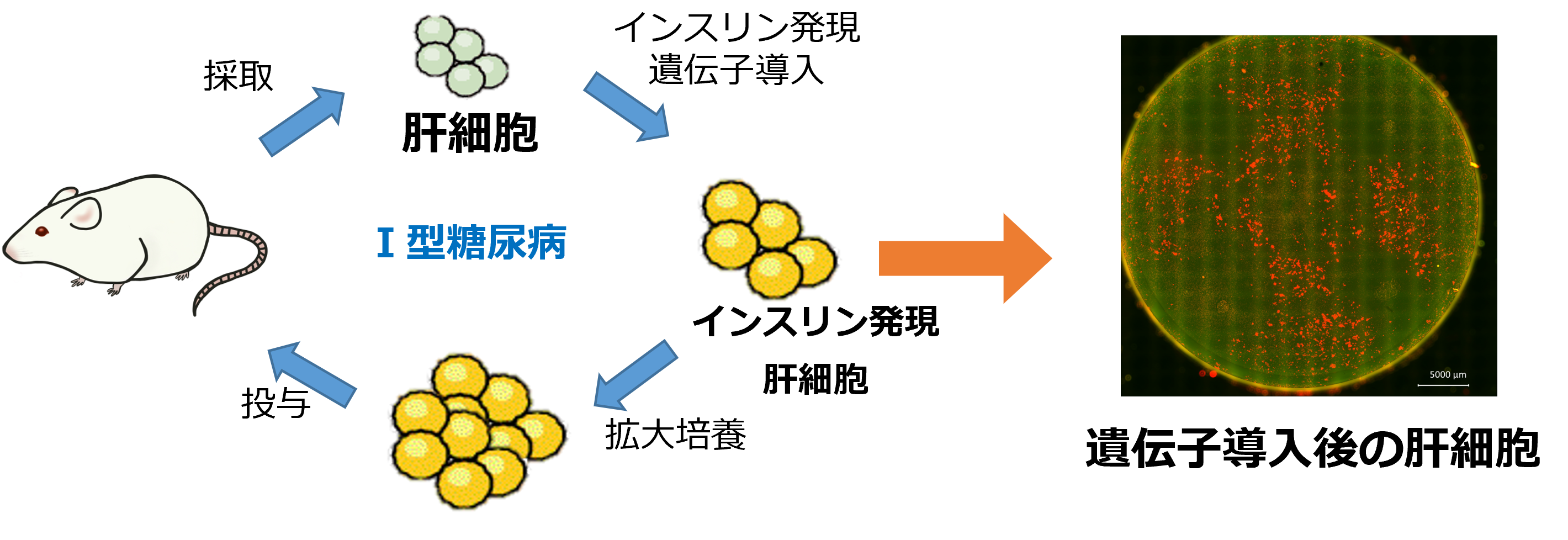

プラズマ遺伝子導入法の実用化により、遺伝子治療やiPS細胞を用いた再生医療など研究から臨床まで大きく貢献できます。電気電子系の研究成果は直接人を救うことが多くはない中で、医療と直結する本研究は、人を助ける可能性を秘めた意義深い挑戦です。